在浩瀚无垠的网络世界中,总有一些内容以其独特的魅力,在不经意间闯入我们的视野,成为茶余饭后的谈资,甚至风靡一时。“鬼畜天线宝宝”便是这样一股不可忽视的潮流,它以经典的儿童节目《天线宝宝》为蓝本,通过创意剪辑、恶搞配音等手段,将原本温馨可爱的角色变成了令人捧腹的“鬼畜”视频,成为了网络文化中一道独特的风景线。

起源与背景

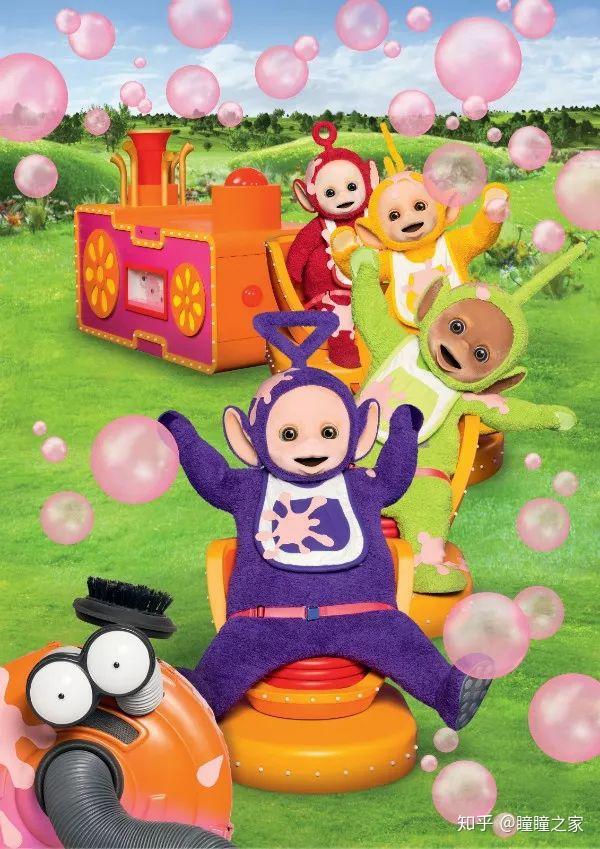

《天线宝宝》是一部源自英国的幼儿节目,自1997年首播以来,便以其鲜艳的色彩、简单的故事情节和重复性强的角色动作,在全世界范围内赢得了大量幼儿的喜爱,节目中的四位天线宝宝——紫色代表丁丁、红色代表迪西、黄色代表拉拉和绿色代表波,以及他们居住的“天线乐园”,成为了无数人童年记忆中的一部分,正是这样一部看似“童真无邪”的节目,在网络的催化下,被重新赋予了新的生命和意义。

鬼畜文化的兴起

“鬼畜”一词,原指一种通过重复播放某段视频或音频片段,以达到搞笑或恶搞效果的网络文化现象,随着网络视频的兴起和弹幕文化的传播,“鬼畜”逐渐演变成一种包含剪辑、配音、特效等多种手段的综合性视频创作形式,而“鬼畜天线宝宝”正是这一文化趋势下的产物之一。

创作与特点

“鬼畜天线宝宝”视频的创作,往往基于原剧的经典桥段或角色特征进行再加工,创作者们利用软件将原本正常的片段进行加速、倒放、重复叠加等处理,再配以夸张的音效、恶搞的台词或是流行音乐的混搭,使得原本温馨的画面变得滑稽可笑,将天线宝宝们走路、吃饭、跳舞的动作进行高速循环播放,配以“啊~哈~啊~哈~”的魔性音乐,让人忍俊不禁。

这些视频不仅在视觉上带来了强烈的冲击,更在听觉上形成了独特的记忆点,许多“鬼畜天线宝宝”的经典桥段,如“我是丁丁”、“啦啦啦~我是拉拉”等口号,已经成为了网络流行语,被广大网友广泛传播和使用。

受众与影响

“鬼畜天线宝宝”的受众群体广泛,从儿童到成年人,甚至是老年人都能在其中找到乐趣,对于儿童而言,它是一种寓教于乐的娱乐方式,通过夸张的表现形式加深对原剧内容的记忆;对于成年人来说,它则是一种释放压力、寻找共鸣的途径,在忙碌的生活中寻找一丝轻松与欢笑,这类视频的传播也促进了不同年龄层之间的交流与理解,成为了一种跨代沟通的桥梁。

“鬼畜天线宝宝”的影响远不止于此,它不仅在社交媒体上引发了大量的讨论和转发,还催生了一系列相关的二次创作和衍生作品,一些艺术家和创作者以此为灵感,创作出更多富有创意和深度的作品,进一步推动了“鬼畜文化”的发展,这也引发了关于版权、儿童保护、网络文化伦理等问题的讨论,促使社会各界对网络内容创作和传播进行更深入的反思。

争议与反思

尽管“鬼畜天线宝宝”在网络上大受欢迎,但也伴随着不少争议,有人认为这种恶搞行为是对原作的不尊重,尤其是对儿童节目的过度消费和改编,可能会对儿童的价值观产生负面影响,一些家长和教育工作者担心这种“无厘头”的娱乐方式会削弱孩子们对原剧教育意义的认知和吸收。

对此,我们应当保持理性的态度。“鬼畜文化”作为一种网络亚文化现象,其存在和发展有其合理性和必然性,它为人们提供了表达个性、释放压力的平台;创作者和传播者也应承担起相应的社会责任,尊重原作精神,避免过度商业化或低俗化倾向,确保内容健康向上、符合社会道德规范。

未来展望

随着网络技术的不断进步和新媒体平台的日益丰富,“鬼畜天线宝宝”及其所代表的“鬼畜文化”将继续发展演变,我们或许会看到更多融合了新技术、新元素的高质量“鬼畜”作品出现,如何平衡娱乐与教育、创新与尊重之间的关系,将是所有创作者和观众共同面临的课题。

“鬼畜天线宝宝”不仅是网络文化中的一个缩影,更是时代变迁和社会心理的反映,它以一种独特的方式记录着我们的集体记忆、情感共鸣和文化交流的轨迹,在这个快速变化的时代里,“鬼畜”或许会成为一种永恒的符号,提醒我们:在欢笑与反思之间寻找平衡点的重要性。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号