在互联网的浩瀚海洋中,有一种独特的文化现象以其独特的魅力和无厘头的风格,在众多网络奇观中脱颖而出,那就是“鬼畜天线宝宝”,这一现象不仅是对经典儿童节目的戏仿与再创作,更是网络文化、怀旧情绪与创意表达的一次奇妙融合,本文将深入探讨“鬼畜天线宝宝图片”的起源、发展、影响以及它所反映的当代社会文化心理。

一、起源:童年的记忆与网络的相遇

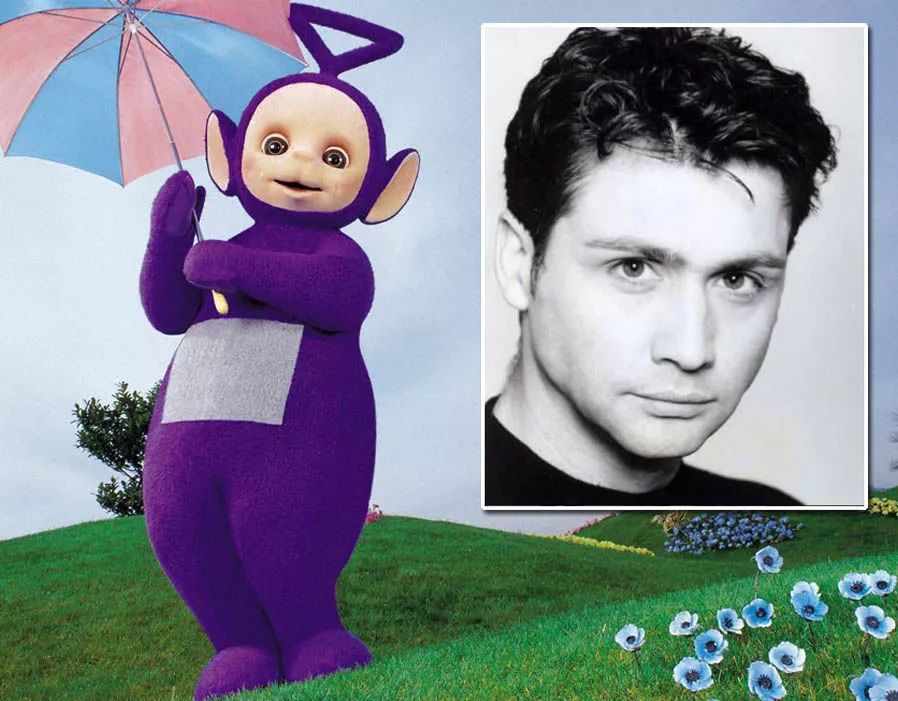

“天线宝宝”原是英国BBC于1997年至2001年播出的一档儿童节目,以其鲜艳的色彩、简单的故事情节和可爱的角色设计深受全球儿童喜爱,节目中的四位主角——丁丁、迪西、拉拉和波,以及他们居住的“天线宝宝乐园”,成为了无数人童年记忆中的一部分,当这些昔日的小可爱被网友们重新挖掘,以“鬼畜”的形式呈现在网络上时,一种全新的文化现象应运而生。

“鬼畜”一词源自日语“くそみつ”,原意包含贬义,后被中国ACG(动画、漫画、游戏)文化圈采纳,特指通过视频剪辑、音频拼接等手段,将原本正常的视频或音频进行扭曲、加速、重复等处理,以达到一种夸张、搞笑或讽刺的效果,当这种手法应用于“天线宝宝”这一经典儿童形象上时,便诞生了“鬼畜天线宝宝”这一独特现象。

二、发展:从娱乐到亚文化的崛起

“鬼畜天线宝宝”的兴起,最初或许只是个别网友的恶搞之作,但很快因其独特的幽默感和广泛的共鸣基础,在社交媒体上迅速传播开来,其内容多样,包括但不限于角色动作的夸张变形、台词的搞笑改编、甚至是与其他影视、游戏角色的跨界混剪,形成了独特的风格和体系。

随着B站(哔哩哔哩)等视频平台的兴起,“鬼畜天线宝宝”更是找到了自己的舞台,UP主们(视频创作者)纷纷加入创作行列,不断推陈出新,从简单的画面剪辑到复杂的特效制作,技术日益精进,内容也更加丰富多元,这一现象不仅吸引了大量年轻网友的关注和参与,也引发了社会各界的讨论和反思。

三、影响:跨代际的共鸣与文化反思

“鬼畜天线宝宝”之所以能够迅速走红并产生深远影响,很大程度上在于它成功跨越了年龄界限,实现了不同代际之间的共鸣,对于80后、90后而言,它是童年回忆的唤醒;对于00后乃至10后来说,则是通过这种独特的方式接触并了解前辈的文化,这种跨代际的交流,不仅加深了不同年龄段人群之间的理解和尊重,也促进了文化的传承与创新。

“鬼畜天线宝宝”现象也引发了关于网络文化、儿童保护、版权问题等的社会讨论,它展示了网络文化的活力和创造力;也暴露了版权意识淡薄、对儿童形象不当使用的风险,这促使社会各界开始思考如何在享受网络文化带来的乐趣的同时,保护好未成年人的权益和尊重原创作品的版权。

四、心理透视:童趣的回归与成人世界的解压阀

“鬼畜天线宝宝”之所以能够深入人心,还在于它满足了现代人对于纯真童趣的向往和对成人世界压力的释放需求,在快节奏、高压力的现代生活中,人们往往渴望找到一片净土来放松心情,而“鬼畜天线宝宝”正是这样一种存在,它以一种夸张、无厘头的方式,让人们在笑声中暂时忘却烦恼,体验到一种纯粹的快乐。

这种文化现象也反映了当代人对于传统与现代、严肃与娱乐之间界限的模糊化处理,在“鬼畜”的背后,是一种对传统价值的重新审视和再创造,是对既定规则的挑战与突破,它告诉我们,无论是儿童节目还是成人世界中的严肃议题,都可以通过创意和幽默的方式进行重新解读和表达。

五、未来展望:文化融合与持续创新

随着技术的进步和文化的进一步交融,“鬼畜天线宝宝”及其所代表的网络亚文化将继续发展演变,我们可以期待更多基于这一现象的创新作品出现,如更加精良的制作、更广泛的题材涉猎、更深层次的文化探讨等,随着社会对网络文化认知的加深和规范的不断完善,“鬼畜天线宝宝”也将更加注重版权保护和社会责任,实现健康、可持续的发展。

“鬼畜天线宝宝图片”不仅是网络文化的一个缩影,更是时代精神和社会心理的反映,它以一种独特的方式记录着时代的变迁和文化的演进,提醒我们在享受网络带来的乐趣时,也要保持对传统价值的尊重和对创新精神的追求。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号