在童年的记忆里,或许没有哪部动画片能像《天线宝宝》那样,以它那鲜艳的色彩、欢快的音乐和简单却富有创意的剧情,深深烙印在无数孩子们的心中,而在这群可爱的“天线宝宝”中,有一位名叫“丁丁”的角色,其性别问题一直让不少观众和粉丝感到困惑,本文将深入探讨《天线宝宝》中丁丁的性别之谜,从角色设定、文化背景、以及官方解释等多个角度,为大家揭开这一谜团。

一、角色初探:丁丁的初次登场与形象塑造

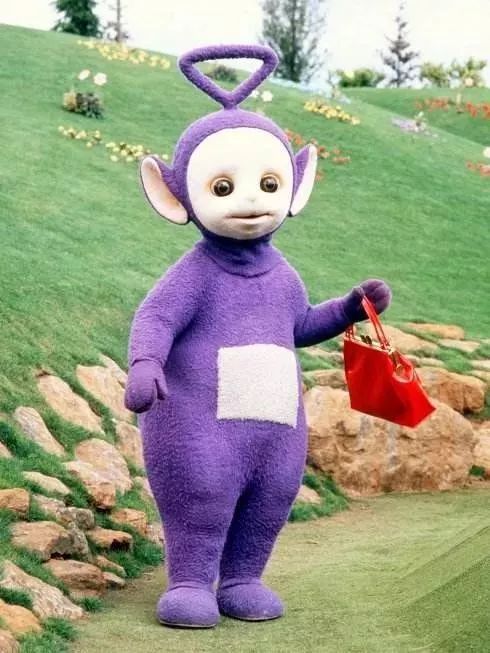

《天线宝宝》是一部面向低龄儿童的英国儿童节目,自1997年起在英国播出后迅速风靡全球,该剧以四个颜色各异的天线宝宝——紫色的是丁丁(Tinky Winky)、红色的是拉拉(Laa-Laa)、黄色的是波(Po)、绿色的是迪西(Dipsy)——为主角,他们在虚构的“天线宝宝乐园”中展开一系列温馨有趣的故事。

丁丁作为其中的一员,以其独特的紫色外壳和标志性的红色帽子,以及“你好,我是丁丁”的开场白,成为了无数孩子心中的好朋友,正是这种简单直接的介绍,让不少人对其性别产生了疑问。

二、性别之谜:从角色名称到文化解读

在《天线宝宝》的官方设定中,丁丁被明确描述为一个“他”(he),这在一定程度上为解答其性别问题提供了直接的线索,在许多文化中,“他”这一代词并不总是严格对应于生物学上的男性或女性,尤其是在儿童节目中,为了增加角色的普遍接受度和中性感,这种用法尤为常见,仅凭这一信息,我们并不能完全确定丁丁的性别。

进一步地,从角色的名字“Tinky Winky”来看,“Tinky”通常被理解为“小巧的”或“可爱的”,而“Winky”则有“眨眼”的意思,这样的命名方式更偏向于一种昵称或爱称,而非严格意义上的性别标识,在许多文化中,这样的命名习惯并不局限于某一性别,使得丁丁的性别更加扑朔迷离。

三、文化与教育意义:性别平等的倡导者

《天线宝宝》作为一部面向儿童的节目,其教育意义不容忽视,在早期的宣传和推广中,节目制作方强调了性别平等和包容性的重要性,他们通过四个不同颜色的天线宝宝,向孩子们传达了多样性和包容性的信息,尽管在角色设定上没有明确指出丁丁的性别以强调这一点,但这种模糊处理实际上是在鼓励孩子们超越传统性别角色的限制,培养他们形成更加开放和平等的性别观念。

四、官方解释与后续发展

随着《天线宝宝》的全球热播和时间的推移,关于丁丁性别的讨论逐渐增多,在2006年的一次采访中,节目制作人Ingrid Harrison明确表示:“丁丁是男孩。”这一说法虽然为讨论画上了句号,但同时也引发了关于儿童节目中性别表现和观众解读之间关系的进一步思考。

值得注意的是,这一官方解释更多地是基于节目制作时的内部理解和文化背景下的普遍认知,在今天看来,这样的解释或许是为了满足特定文化语境下的需求,同时也反映了当时对于儿童节目性别表现的一种普遍做法——即通过明确的角色设定来减少观众的误解和混淆。

五、现代视角下的性别多样性

在当今的性别多样性讨论中,《天线宝宝》的角色设定也引发了新的思考,随着社会对性别认知的不断进步和包容性的增强,越来越多的儿童节目开始尝试更加灵活和多元的性别表现方式。《爱探险的朵拉》(Dora the Explorer)中的朵拉虽然被设计为女性角色,但其勇敢、独立的形象超越了传统的女性角色定位;《小猪佩奇》(Peppa Pig)中的佩奇和乔治则通过平等的互动展示了家庭中的性别平等观念,这些变化反映了社会对儿童节目中性别表现的新期待和要求。

六、超越二元对立的性别探索

回到《天线宝宝》中的丁丁,尽管其性别在官方解释下得到了明确,但这一过程本身也成为了关于性别认知、文化差异和儿童教育的一个有趣案例,它提醒我们,在面对儿童节目中的性别问题时,应保持开放和包容的心态,同时也要意识到性别教育的重要性,通过这样的讨论和探索,我们不仅能更好地理解《天线宝宝》及其背后的文化意义,也能为未来儿童节目中性别多样性和平等性的表现提供更多的思考和启示。

《天线宝宝》中的丁丁不仅是许多人心中的童年记忆之一,也是关于性别认知、文化差异和教育意义的一个生动案例,通过对其性别的深入探讨,我们不仅揭开了这一谜团的面纱

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号