在许多人的童年记忆中,天线宝宝——那四位色彩斑斓、头戴天线的小玩偶,无疑是电视屏幕上的常客,它们以无害的微笑和简单的互动,成为了无数孩子的最爱,在互联网的阴暗角落里,一个以“天线宝宝”为名的游戏悄然兴起,它以儿童节目为伪装,实则隐藏着令人不寒而栗的恐怖元素,将原本温馨的童年回忆染上了不祥的色彩,这便是“恐怖天线宝宝游戏”——一个在成人世界中悄然流传,挑战心理极限的惊悚体验。

一、从童真到恐怖:游戏背后的双面世界

“恐怖天线宝宝游戏”并非一蹴而就的产物,它的诞生源于对经典儿童形象的扭曲与再创造,起初,它可能只是网络社区中一次无意的恶作剧,或是某些创意人士对传统儿童娱乐的一次讽刺性解构,但很快,这种以“童趣”为幌子的恐怖内容,像病毒般在网络上迅速扩散,吸引着那些寻求刺激与挑战的成年人。

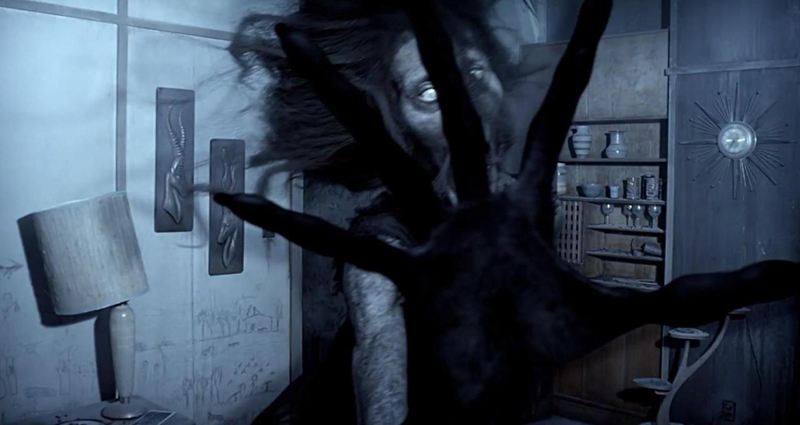

游戏中,原本圆润可爱的天线宝宝被赋予了恐怖的特质:它们不再是无害的玩偶,而是变成了拥有邪恶目的的实体,它们的笑容变得诡异,动作中透露出不自然的阴森,背景音乐则常常选用低沉、刺耳的旋律,营造出一种压抑的氛围,玩家在游戏中不仅要面对由天线宝宝变化而来的恐怖怪物,还要解开一系列与儿童失踪、心理扭曲相关的谜题,每一步都让人心惊胆战。

二、心理恐怖:成人世界的隐秘角落

“恐怖天线宝宝游戏”之所以能引起广泛关注,很大程度上是因为它成功触动了成人世界中那些被压抑的恐惧与好奇心,在看似无害的表面下,游戏揭示了成人社会中那些不为人知的阴暗面,如儿童保护、心理健康、家庭暴力等议题,以一种极端而扭曲的方式呈现,这种“童趣恐怖”的独特魅力,让玩家在享受恐惧的同时,也进行了一场自我反思的旅程。

游戏中的每一个场景、每一个线索都经过精心设计,旨在逐步瓦解玩家的心理防线,从最初的温馨场景到突然的惊悚转折,玩家在不知不觉中被带入一个由自己构建的心理迷宫,这种体验不仅考验了玩家的勇气与决心,也让他们在恐惧中体验到一种奇特的快感,仿佛是在与自己内心深处的恐惧进行一场对话。

三、社会影响:警醒与反思

“恐怖天线宝宝游戏”虽然以娱乐为目的,但其背后反映的社会问题不容忽视,随着游戏的流行,关于儿童保护、心理健康以及网络内容监管的讨论再次被推向风口浪尖,游戏制作者利用了公众对儿童安全的关注和好奇心理,制造了极具争议性的内容;这也提醒了社会各界对网络环境进行更加严格的监管与引导的重要性。

许多专家和家长呼吁,应加强对青少年接触网络内容的监管,特别是那些可能对儿童心理产生不良影响的作品,学校和家庭也应加强对孩子的心理健康教育,帮助他们建立正确的价值观和应对恐惧的能力,游戏开发者也应当承担起社会责任,避免利用儿童的纯真形象进行不当的创作和宣传。

四、艺术与道德的边界:探索与平衡

不可否认,“恐怖天线宝宝游戏”作为一种艺术形式的存在,其创作本身具有一定的探索价值,它挑战了传统艺术与娱乐的界限,试图通过极端的手法探讨人性的多面性以及社会问题的复杂性,这并不意味着可以无限制地跨越道德底线,如何在艺术自由与社会责任之间找到平衡点,是每一个创作者都需要深思的问题。

艺术家有权利通过自己的作品表达对社会现象的看法和思考;他们也应当意识到自己的作品可能对观众产生的实际影响,尤其是对那些心理承受能力较弱的群体,在追求创新与突破的同时,保持对社会的责任感和对人性的尊重显得尤为重要。

五、童年的守护与成长的警钟

“恐怖天线宝宝游戏”虽然是一个极端的例子,但它所引发的讨论与反思却是深刻的,它不仅是对成人世界中某些阴暗面的揭露,也是对儿童保护、心理健康以及网络内容监管等问题的警醒,在这个信息爆炸的时代,我们每个人都应成为自己心灵的守护者,学会辨别真假、善恶,同时也要对那些可能影响我们或我们所爱之人的内容进行审慎的选择与评价。

让我们共同努力,为孩子们营造一个更加安全、健康的网络环境,让“天线宝宝”真正成为他们记忆中那个永远带着微笑、带来快乐的小玩偶,而不是恐怖与惊悚的代名词,在享受艺术带来的震撼与思考的同时,不忘初心,守护那份纯真与美好。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号