在知识经济时代,高等教育作为国家发展的基石,其质量与影响力直接关系到国家的创新能力和国际竞争力,每年发布的全国大学排名都成为社会各界关注的焦点,尤其是2019年的最新排名,更是吸引了无数目光,本文将深入剖析2019年全国大学排名的变化趋势、评价标准、以及这些变化对高校发展、学生选择和高等教育改革的影响。

一、排名背景与评价标准

2019年全国大学排名的发布,基于多维度、全方位的评估体系,主要包括教学质量、科研实力、师资队伍、学术声誉、国际化程度以及学生发展等多个方面,与以往相比,2019年的排名更加注重长期性和可持续性发展的指标,如科研成果的转化率、学生就业质量、以及高校对社会的贡献度等,力求更全面、客观地反映中国高等教育的真实面貌。

二、排名变化与趋势分析

1. 顶尖高校格局稳定,竞争加剧

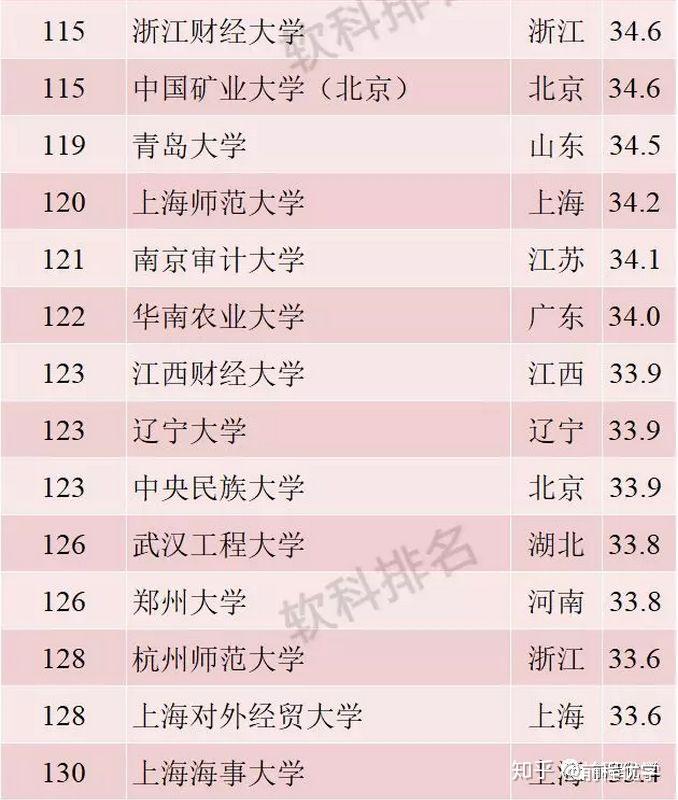

在2019年的排名中,清华大学和北京大学继续稳居前列,展现了其作为国内顶尖学府的强大综合实力,两校在科研成果、国际合作、以及培养高水平人才等方面持续保持领先地位,但值得注意的是,排名第二至第五的高校(如浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学)之间的差距正在缩小,竞争愈发激烈,这表明中国高等教育正逐步形成多极化的发展格局,优质教育资源分配更加均衡。

2. 地方高校异军突起

除了传统名校外,一些地方性高校在2019年的排名中表现亮眼,如南京邮电大学、深圳大学等,在特定学科领域内取得了显著成就,这得益于地方政府的大力支持、校企合作模式的创新以及学校自身对教学质量和科研创新的重视,这些地方高校的崛起,不仅丰富了高等教育资源,也促进了区域经济的快速发展。

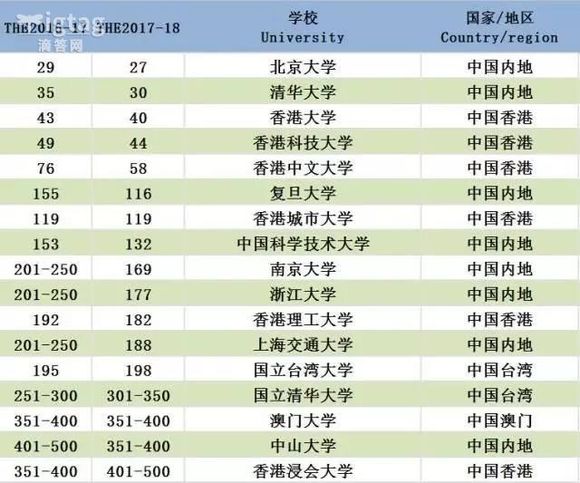

3. 国际化程度成为重要评价指标

随着全球化的深入发展,高校的国际化程度成为衡量其综合实力的重要指标之一,2019年排名中,多所高校因国际合作项目增多、留学生人数增长、国际学术交流频繁而获得较高评价,这反映出中国高等教育正加速融入全球教育体系,努力培养具有国际视野的高素质人才。

三、排名变化对高校发展的影响

1. 促进高校内涵式发展

面对排名的压力与挑战,高校纷纷调整发展战略,从规模扩张转向质量提升,这包括加强师资队伍建设,引进高层次人才;优化学科结构,聚焦特色优势学科;推进产学研用一体化,提升科研成果转化能力等,内涵式发展道路成为众多高校共同的选择。

2. 推动高等教育公平与均衡

地方高校的崛起不仅体现了高等教育资源的优化配置,也促进了教育公平的推进,通过政策引导和资金支持,地方政府鼓励并支持地方高校提升教学质量和科研水平,为更多学生提供了接受优质高等教育的机会,缩小了地域间的教育差距。

3. 增强学生择校的理性与多样性

对于学生而言,全国大学排名的发布为他们选择学校提供了重要参考,排名并非唯一标准,学生和家长开始更加注重学校的专业特色、校园文化、地理位置等因素,这种趋势促进了学生择校的多样性和理性化,也促使高校更加注重自身特色和品牌建设。

四、对未来高等教育改革的启示

1. 强化质量导向的评估体系

未来高等教育改革应继续完善以质量为导向的评估体系,减少对排名的过度依赖,鼓励高校根据自身定位和特色发展,应加强对高校社会贡献度、毕业生就业质量等长期性指标的评估。

2. 促进区域协调发展

政府应继续加大对中西部地区高等教育的支持力度,通过政策倾斜和资金投入,促进区域间高等教育的均衡发展,鼓励东部地区高校与中西部高校开展合作交流,实现资源共享和优势互补。

3. 深化产学研用融合机制

高校应进一步深化产学研用融合机制,加强与企业的合作与交流,推动科研成果的转化和应用,这不仅有助于提升高校的科研实力和创新能力,也能为经济社会发展提供有力支撑。

全国大学排名2019最新版不仅是对过去一年中国高等教育发展的总结与回顾,更是对未来发展方向的指引与期待,面对日益激烈的高等教育竞争环境,各高校需在保持自身特色的基础上,不断提升教学质量和科研水平;政府和社会各界也应共同努力,为高等教育创造更加良好的发展环境,中国高等教育才能在全球舞台上绽放出更加耀眼的光芒。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号