在童年的记忆里,或许每个人都曾有过与“天线宝宝”相伴的温馨时光,这四位色彩鲜艳、形态各异的玩偶——丁丁、迪西、拉拉和波,以及他们居住的绿色小屋“宝宝屋”,曾是无数孩子心中的梦幻乐园,在互联网的阴暗角落里,一个意想不到的“变异”版本悄然兴起——所谓的“天线宝宝恐怖版视频”,将这份纯真与欢乐推向了惊悚的边缘。

起源之谜:从童趣到惊悚的跨越

“天线宝宝恐怖版视频”的起源至今仍是一个谜团,但据网络上的传言和推测,这股风潮的兴起可能与网络文化的恶搞传统、青少年对成人世界的好奇探索以及社交媒体上的病毒式传播有关,起初,这可能只是某些创意人士或恶作剧爱好者的一场实验,他们试图通过剪辑、配音或特效,将原本无害的卡通形象转变为一种另类的娱乐形式,随着分享和再创作的不断进行,这一现象逐渐失控,演变成了一种令人不安的文化现象。

从温馨到恐怖的转变

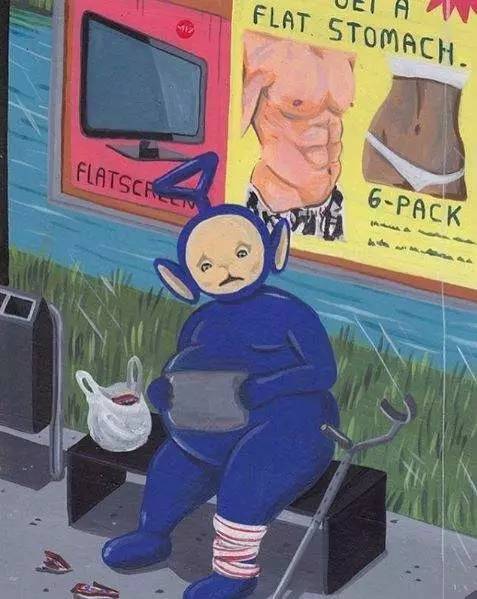

这些恐怖版视频通常以原版“天线宝宝”的片段为基础,通过扭曲的音效、阴森的配乐、不和谐的画面拼接以及突如其来的惊吓元素,营造出一种令人不适的氛围,原本欢快的背景音乐可能会被替换为低沉的嘶吼,角色的动作会变得诡异且不连贯,甚至出现一些与原剧完全不符的恐怖场景,如角色眼中流出血泪、发出令人毛骨悚然的声音等,这些改动不仅颠覆了“天线宝宝”作为儿童节目的初衷,也挑战了观众的心理承受极限。

社会影响:从娱乐到反思的转变

“天线宝宝恐怖版视频”的流行,不仅在网络上引发了广泛的讨论和争议,也促使社会各界对网络内容监管、儿童保护以及心理健康等问题进行了深入思考,家长们对这类内容的出现表示担忧,害怕它会对孩子的心理健康造成不良影响;一些成年网友则将其视为一种解压方式或成人世界的“童趣”,享受其中带来的短暂刺激,不可忽视的是,这种以牺牲儿童形象为代价的娱乐方式,其背后隐藏着对儿童纯真世界的亵渎和对社会道德底线的挑战。

法律与伦理:界限何在?

从法律和伦理的角度来看,“天线宝宝恐怖版视频”的制作和传播无疑触及了多个敏感区域,它可能构成对原作版权的侵犯;利用儿童形象进行恐怖或不当内容的创作和传播,是对儿童权益的严重侵害;这种行为也可能触犯公共秩序和善良风俗,对社会风气造成负面影响,无论是从法律层面还是道德层面,都应对此类现象进行严格规范和引导。

回归纯真与责任

“天线宝宝恐怖版视频”的现象,虽是网络文化中一个短暂的异类,却也为我们敲响了警钟——在享受网络带来的无限乐趣时,不应忽视其可能带来的负面影响,作为社会成员,我们应共同维护一个健康、积极、向上的网络环境,保护儿童的身心健康不受侵害,平台方、创作者以及每一位网民都应承担起相应的责任,自觉抵制不良内容,共同促进网络文化的健康发展。

让我们回归到“天线宝宝”最初带给我们的那份纯真与欢乐之中,让这份温暖继续照亮孩子们的童年,而不是被无端的恐惧所笼罩。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号