在许多人的童年记忆中,有一部充满童真与色彩的电视节目——《天线宝宝》,它以独特的角色设计和温馨的剧情,成为了全球无数小朋友的“童年伙伴”,关于这部作品是否属于“外国”的讨论,常常引发人们的兴趣与好奇,本文将深入探讨《天线宝宝》的起源、制作背景以及它如何跨越国界,成为全球性的儿童节目,并最终揭示其“外国”与“中国”的复杂关系。

起源与创作背景:英国的创意之花

《天线宝宝》最初起源于英国,由英国儿童电视制作公司“Rag Doll”于1997年推出,该节目的创意源自英国作家、编剧安妮克·艾克托夫(Annick Apelbaum)的灵感,她希望创造一个能够反映多元文化、促进儿童社交技能发展的节目。《天线宝宝》不仅在内容上融入了多元文化的元素,其角色设计也体现了这一理念——四位不同肤色、不同性格的“宝宝”角色,分别代表着来自不同文化背景的孩子们。

角色设计:多元文化的缩影

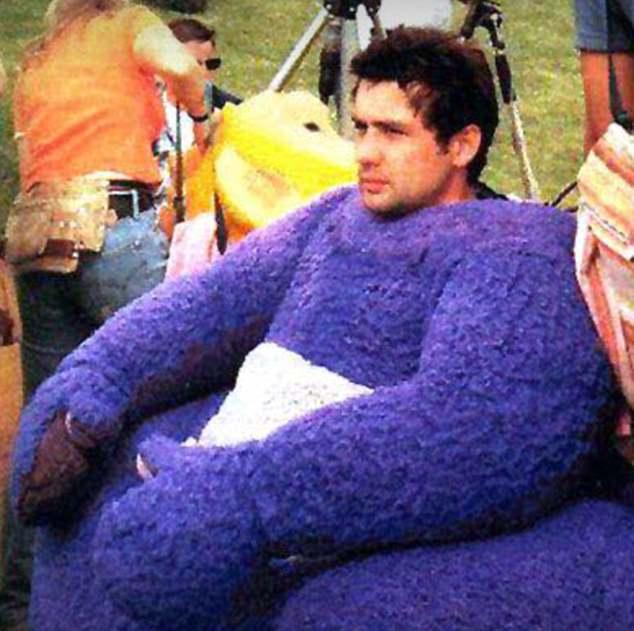

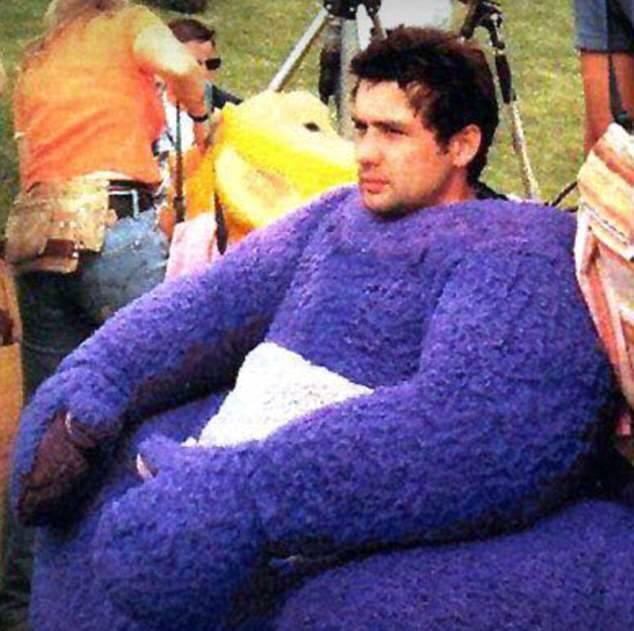

丁丁(Tinky Winky):以紫色为主色调,拥有红色的心形鼻子和黄色的眼睛,象征着知识和智慧。

拉拉(Dipsy):以绿色为主色调,拥有条纹和圆点图案的帽子,代表着创意与想象。

波(Po):以黄色为主色调,拥有橙色的圆形鼻子和蓝色的眼睛,象征着诚实与勇气。

小波(Littlest):以棕色为主色调,是最小的宝宝,代表着成长与学习。

这四位“天线宝宝”不仅在颜色和性格上各具特色,还通过日常互动,向孩子们传递了友谊、尊重和包容的重要信息。

跨越国界的传播:全球化的儿童节目

自1997年首次在英国播出后,《天线宝宝》迅速以其独特的魅力和教育意义,在全球范围内获得了巨大的成功,它被翻译成多种语言,在多个国家和地区播出,包括美国、澳大利亚、日本、中国等,它于2003年左右开始通过央视等电视台播出,成为了一代中国儿童的共同记忆。

在中国的落地与影响

《天线宝宝》不仅是一个简单的儿童节目,它还承载着许多80后、90后乃至00后家庭的共同回忆,该节目以其温馨的画风、简单的故事情节和重复性的语言设计,非常适合幼儿观看和学习,它不仅为孩子们提供了娱乐,还通过日常对话和互动,潜移默化地教授了基本的社交技能和价值观。

教育意义:节目中的“说哈喽”等简单对话,让孩子们在观看中学习基本的礼貌用语;而“我的宝宝”、“你的宝宝”等表达方式,则有助于孩子们理解自我与他人的关系。

情感共鸣:四位“天线宝宝”的友谊故事,让孩子们在观看中感受到友情的温暖和重要性,同时也激发了他们对多元文化的理解和接纳。

家庭共赏:许多家庭选择在周末或晚上与孩子一起观看《天线宝宝》,这不仅是一种亲子互动的方式,也加深了家庭成员之间的情感联系。

争议与反思:文化认同与本土化尝试

尽管《天线宝宝》在全球范围内取得了巨大成功,但关于其是否属于“外国”节目的讨论从未停止,对于中国观众而言,这部节目确实带有明显的“外国”标签,因为它起源于英国并主要在海外制作,当它在中国播出并成为一部分人童年记忆的一部分时,它又在一定程度上融入了中国的文化语境中。

近年来,随着中国儿童节目市场的蓬勃发展,中国也开始尝试制作具有本土特色的儿童节目,如《小猪佩奇》(虽然同样源自英国,但在中国市场取得了巨大成功并进行了大量本土化改编),这些尝试不仅体现了中国对儿童节目市场的重视,也反映了中国在文化输出和文化认同上的探索与努力。

跨越国界的友谊与成长

《天线宝宝》之所以能够跨越国界,成为全球性的儿童节目,不仅仅是因为其精良的制作和独特的设计,更因为它所传递的关于友谊、成长和多元文化的价值观,对于中国观众来说,《天线宝宝》不仅是童年的记忆符号,也是跨文化交流与理解的桥梁,它让我们意识到,尽管来自不同的国家与文化背景,《天线宝宝》所倡导的价值观是普遍而共通的——那就是爱、尊重与成长。

在全球化日益加深的今天,《天线宝宝》的故事提醒我们,无论是“外国的”还是“中国的”,那些能够触动心灵、促进成长的内容才是真正具有价值的,当我们谈论《天线宝宝》时,它不仅仅是一个关于“外国”或“中国”的标签问题,更是一个关于文化交流、理解与融合的深刻话题。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号