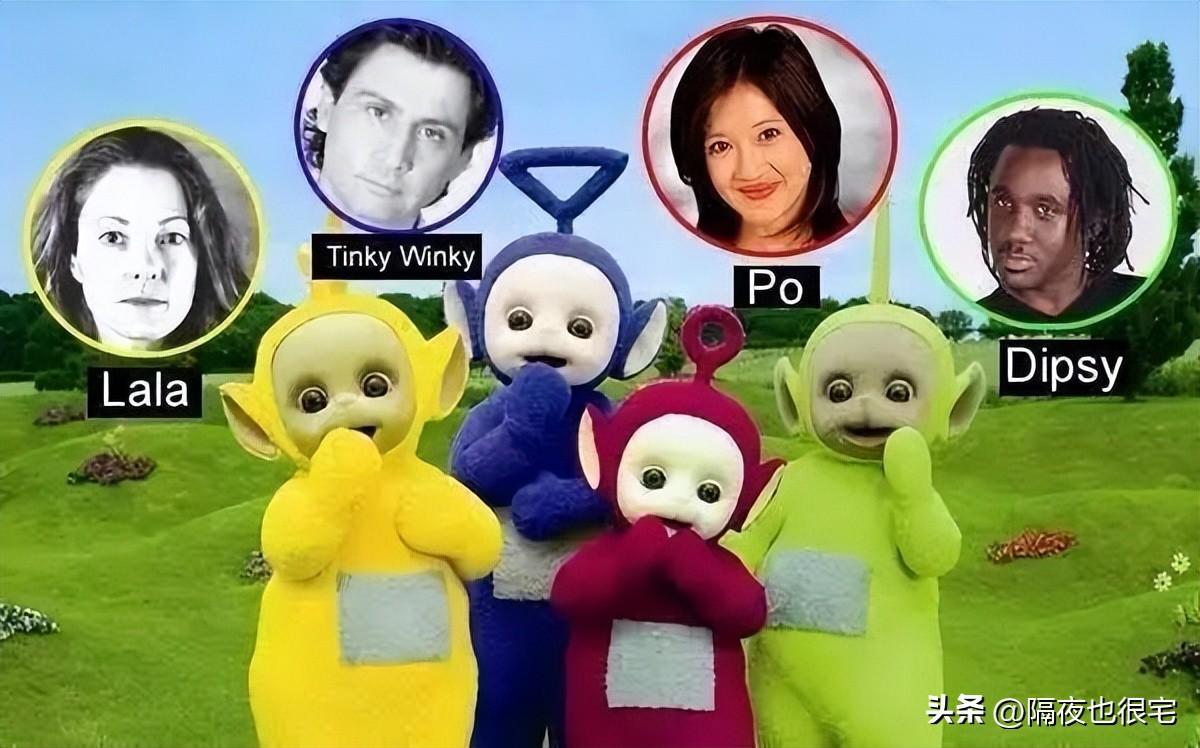

在许多人的童年记忆中,英国儿童节目《天线宝宝》无疑占据了一席之地,这四位色彩斑斓、形态各异的塑料玩偶——丁丁、迪西、拉拉和小波,以其独特的形象和温馨的剧情,成为了无数孩子心中的好朋友,随着年龄的增长,关于这些角色的讨论逐渐从纯真的快乐转向了更为复杂的议题,尤其是关于小波的性别问题,本文旨在通过文化、心理学及社会视角,深入探讨“天线宝宝”小波的性别之谜,以及这一话题在儿童性别认知与文化建构中的意义。

一、小波的性别设定与争议

在《天线宝宝》的官方设定中,小波(Po)被描述为“男孩”,其角色设计、服装和性格特征均符合传统意义上的男性形象,这一简单的性别标识却引发了广泛的讨论和争议,小波的圆润身形、柔和的色彩(天蓝色)以及他经常展现出的温柔、关怀的行为,与传统男性角色的刚硬形象形成鲜明对比,这使得观众尤其是成年人开始质疑“男孩”这一标签的单一性,儿童观众往往不会从性别角度去解读小波的角色特征,他们更多地是将其视为一个可以一起玩耍、分享快乐的朋友。

二、儿童视角下的性别认知

从儿童心理发展的角度来看,性别认知是一个渐进的过程,通常在两岁左右开始形成,在这一阶段,孩子们开始意识到自己和他人的身体差异,但这种认知更多是基于生理特征(如生殖器官),而非社会文化赋予的性别角色,对于《天线宝宝》这样的节目而言,其目标观众主要是学龄前儿童,他们的性别意识尚处于萌芽阶段,因此他们更倾向于将注意力集中在角色的外观、行为和情感表达上,而非其性别标签。

小波之所以能成为许多孩子心中的“好朋友”,正是因为他超越了传统性别角色的界限,以一种更加包容和平等的方式与孩子们互动,他不仅展现出对其他天线宝宝的关爱和保护(如帮助拉拉找到丢失的帽子),还通过简单的日常活动(如一起画画、做手工)传达出友谊和合作的重要性,这种无差别的情感交流,对于培养儿童对多元性别的理解和尊重具有重要意义。

三、文化与社会的性别建构

在更广泛的社会文化背景下,小波的性别形象也反映了当代社会对性别多样性和性别平等观念的重视,随着时代的发展,“男孩可以哭”、“女孩可以坚强”等观念逐渐被接受,传统的性别角色刻板印象正逐渐被打破,小波的形象在某种程度上成为了这一变化的象征——他以一种非传统的方式展现了男性的温柔与关怀,挑战了“男性必须是坚强、刚毅”的单一定义。

小波的性别之谜还触及了文化对儿童媒介内容的影响,在全球化与信息爆炸的时代,儿童接触到的不仅仅是本国文化的价值观,还有来自世界各地的多元文化,小波这样的角色设计,不仅是对传统性别观念的挑战,也是对儿童进行跨文化教育的一种方式——教会他们理解和尊重不同的文化和社会规范。

四、教育意义与反思

《天线宝宝》中小波的角色设计及其引发的讨论,对于教育工作者和家长来说,具有深刻的启示意义,它提醒我们在儿童教育中应注重性别平等和多元性别的教育,鼓励孩子们形成对不同性别的开放态度和尊重意识,通过小波的故事,我们可以引导孩子们理解并接受情感表达的多维度性,无论是“坚强”还是“温柔”,都是人类情感的重要组成部分。

这也要求我们反思成人世界对儿童节目的期待和评价标准,是否所有的儿童节目都应该严格遵循传统的性别角色?是否应该鼓励节目创作者更多地探索和展现多元性别的故事?这些问题的答案将直接影响到未来一代的性别认知和社会观念的形成。

五、超越标签的友谊与成长

《天线宝宝》中的小波不仅是一个电视角色,更是关于儿童性别认知、文化多样性和社会进步的重要象征,他的存在挑战了我们对性别的传统认知,鼓励我们以更加开放和包容的心态去理解和接纳不同的个体,在孩子们的眼中,小波是一个可以一起玩耍、一起成长的好朋友;在成人世界中,他则是一个引发深思和讨论的符号——关于我们如何教育下一代去理解、尊重并拥抱这个日益多元化的世界。

通过小波的故事,我们不仅看到了一个角色的成长与变化,更看到了整个社会在性别观念上的进步与挑战,正如《天线宝宝》所传达的那样——在这个充满爱与友谊的世界里,超越标签的友谊才是最宝贵的财富,让我们以更加开放和包容的心态去拥抱每一个独特的个体,共同创造一个更加平等、多元和和谐的社会。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号