在无数人的童年记忆中,有一群色彩斑斓、形态各异的天线宝宝,它们以稚嫩的童声和温馨的剧情,陪伴着无数孩子度过了无忧无虑的时光,这看似简单而纯真的背后,却隐藏着一段段鲜为人知的幕后故事,就让我们一起揭开《天线宝宝》的神秘面纱,探索那些不为人知的努力与坚持。

起源:一个创意的诞生

《天线宝宝》的诞生,源自于英国一家名为“Rag Doll”的独立制作公司,1996年,该公司创始人安妮·伍德(Anne Wood)和她的团队在思考如何为儿童电视节目带来新的创意时,萌生了“天线宝宝”的构想,他们希望创造一个既适合儿童观看,又能让成人产生共鸣的节目,四个可爱的“天线宝宝”——丁丁(Tinky Winky)、拉拉(Dipsy)、波(Po)、以及小波(Little Point),以及他们的朋友“太阳”(Sun)和“月亮”(Moon),就这样诞生了。

角色设计:色彩与性格的完美融合

每个“天线宝宝”都有其独特的颜色和性格:丁丁是紫色的,代表智慧和领导力;拉拉是绿色的,象征着创意和好奇心;波是黄色的,代表勇气和自信;小波则是粉色的,代表着温柔和善良,而太阳和月亮则分别代表了白天和夜晚,寓意着孩子们在一天中的不同时刻都能找到陪伴和安慰,这些角色的设计不仅色彩鲜艳、形象可爱,更蕴含了丰富的教育意义,旨在通过简单的故事传递给孩子们生活的道理。

拍摄背后的艰辛与创意

虽然《天线宝宝》的画面看起来简单而温馨,但拍摄过程却充满了挑战,为了营造一个既真实又充满想象力的世界,剧组在英国的一个废弃工厂内搭建了“天线宝宝乐园”,这个乐园不仅需要符合孩子们的审美,还要确保安全无害,剧组成员们不仅要考虑如何让孩子们喜欢这个环境,还要确保成年观众也能从中找到乐趣,乐园里不仅有各种色彩鲜艳的玩具和设施,还有成人尺寸的滑梯和秋千等“成人秘密基地”,让大人们也能在其中找到童趣。

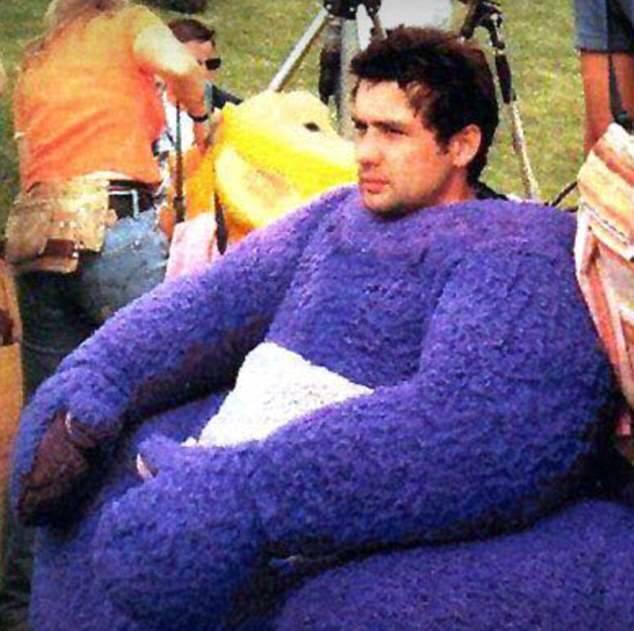

为了确保每个场景都能达到最佳效果,剧组在拍摄过程中采用了大量的特效和后期处理技术,当“天线宝宝”们“飞”来飞去时,其实是演员们穿着特制的服装,在绿幕前进行表演,然后通过后期特效将他们融入背景中,这种技术虽然现在看来并不稀奇,但在当时却是相当先进且复杂的。

演员们的付出与成长

在《天线宝宝》中,虽然“天线宝宝”们是主角,但背后也有一群敬业的演员在默默付出,这些演员们不仅要穿上笨重的服装进行表演,还要保持高度的专注和耐心,尤其是对于那些年纪尚小的演员来说,长时间保持一个姿势或重复相同的动作是一项巨大的挑战,他们却以极大的热情和毅力完成了这项任务。

“丁丁”的扮演者约翰·汤普森(John Thompson)在接受采访时曾表示:“虽然穿着那个大头套很热很不舒服,但当我看到孩子们因为我们的表演而开心时,一切都值得了。”这种对工作的热爱和对孩子们的责任感,让《天线宝宝》不仅仅是一个节目,更是一份爱的传递。

音乐与情感的共鸣

除了视觉上的享受外,《天线宝宝》的音乐也为其增添了无限魅力,节目的主题曲《I Can Say》以及各种场景中的背景音乐都由英国著名的作曲家理查德·斯通(Richard Stone)创作,这些音乐旋律简单、易于记忆且充满童趣,能够迅速引起孩子们的情感共鸣,每当熟悉的旋律响起时,许多观众都会不由自主地回想起那段无忧无虑的童年时光。

全球影响与文化交流

《天线宝宝》自1997年首次播出以来便迅速风靡全球多个国家和地区它不仅成为了一个文化现象还促进了不同国家之间的文化交流与理解,在许多国家和地区,《天线宝宝》都进行了本土化的改编如中文版的《天线宝宝》就由中国中央电视台引进并播出,这些改编不仅保留了原作的精髓还融入了当地的文化元素使节目更加贴近当地观众的生活和情感。

成长与变化:从儿童节目到教育工具

随着时间的推移,《天线宝宝》的影响力逐渐超越了儿童节目的范畴它开始被广泛应用于教育领域成为一种寓教于乐的有效工具,许多幼儿园和小学都利用《天线宝宝》中的角色和故事来开展教学活动如通过角色扮演来培养孩子们的社交能力、通过重复播放某些场景来教授简单的英语词汇等,这种跨领域的应用进一步证明了《天线宝宝》的独特魅力和其作为教育工具的潜力。

童年的奇幻与成人世界的努力

回顾《天线宝宝》的幕后故事我们不难发现这不仅仅是一个关于儿童节目的故事更是一个关于梦想、创新、坚持与爱的故事。《天线宝宝》之所以能够成为一代人的童年记忆并持续影响着我们是因为它不仅仅满足了孩子们对奇幻世界的好奇心也触动了成年人心底那份纯真与温暖。《天线宝宝》让我们相信:无论年龄大小我们都可以在心中保留一片童真之地去感受生活的美好去追求自己的梦想。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号