在当今社会,公共文化服务作为国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,不仅关乎文化软实力的提升,更是促进社会公平、增强民众幸福感的关键因素,随着信息技术的飞速发展和全球化进程的加速,公共文化服务与管理面临着前所未有的挑战与机遇,如何在新时代背景下,创新公共文化服务模式,优化管理机制,构建一个全民共享、高效便捷、充满活力的文化新生态,成为亟待解决的问题。

一、公共文化服务的重要性与现状分析

公共文化服务是指由政府主导、社会参与形成的,旨在满足人民群众基本文化需求、保障公民基本文化权益的各种公益性文化服务体系和活动,它包括图书馆、博物馆、文化馆(站)、社区文化中心等设施的建设与运营,以及文艺演出、展览、阅读推广、数字文化服务等内容的提供。

当前,我国公共文化服务体系建设取得了显著成就,覆盖城乡的公共文化设施网络基本形成,文化活动日益丰富,群众参与度不断提高,仍存在区域发展不平衡、服务供给不充分、内容创新不足、数字化融合不够深入等问题,特别是随着移动互联网的普及和新媒体的兴起,传统公共文化服务模式显得力不从心,难以满足人民群众日益增长的文化需求和个性化、多样化的文化消费趋势。

二、创新公共文化服务的路径探索

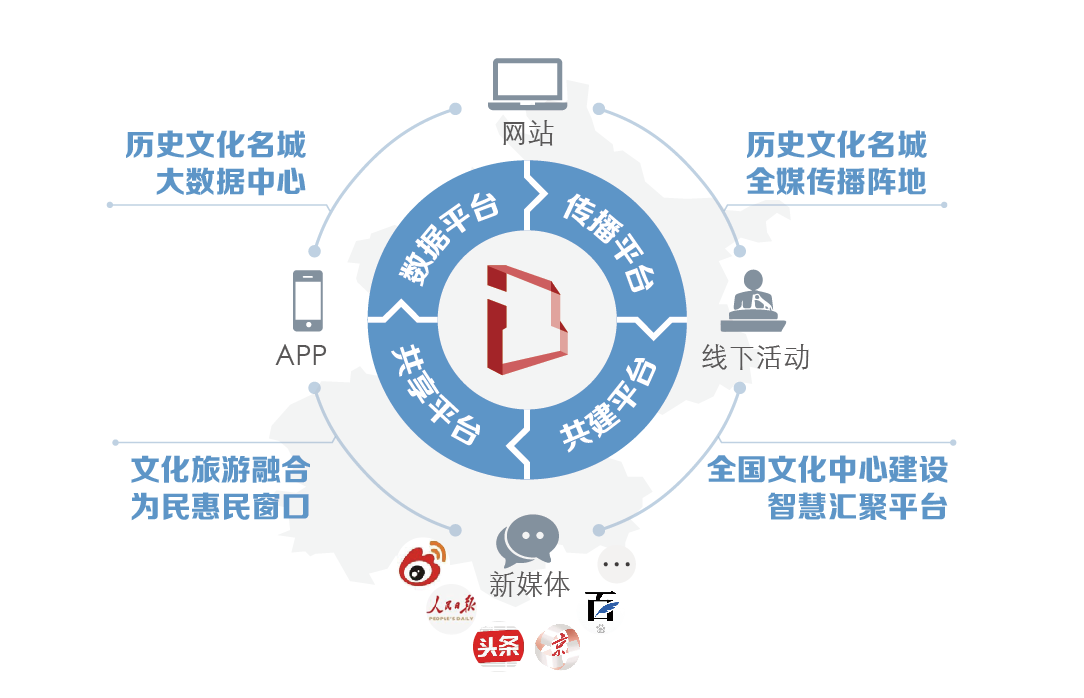

(一)推进数字化与智能化转型

在“互联网+”时代背景下,利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术,推动公共文化服务的数字化与智能化转型,是提升服务效能的关键,这包括建设智慧图书馆系统,实现图书资源的在线查询、借阅、续借及电子书籍的在线阅读;开发数字博物馆平台,让观众不受地域限制,随时随地欣赏文物展览;利用AR/VR技术,为观众提供沉浸式文化体验,增强互动性和趣味性,通过数据分析,精准把握公众文化需求,实现服务内容的定制化和精准推送。

(二)强化基层文化服务供给

基层是公共文化服务的“最后一公里”,直接关系到文化惠民政策的落地效果,应加大对农村、边远地区和贫困地区的投入力度,建设更多功能完备、服务高效的基层文化设施,鼓励和支持社会力量参与基层文化建设,如通过“文化志愿者”、“流动舞台车”等形式,将优质文化资源送到群众家门口,开展“一村一品”、“一乡一特色”等项目,挖掘和保护地方特色文化资源,增强基层文化的吸引力和凝聚力。

(三)促进文化内容与形式的创新

创新是公共文化服务的灵魂,要鼓励文艺创作和生产单位紧跟时代脉搏,反映人民心声,推出更多思想性、艺术性、观赏性相统一的优秀作品,利用新媒体平台,如短视频、直播、社交媒体等,以更加灵活多样的形式传播优秀传统文化和现代文艺作品,扩大文化传播的广度和深度,举办各类主题鲜明的文化节庆活动和文化赛事,如“乡村文化艺术节”、“非物质文化遗产展演”等,激发民众参与热情,促进文化的交流与传承。

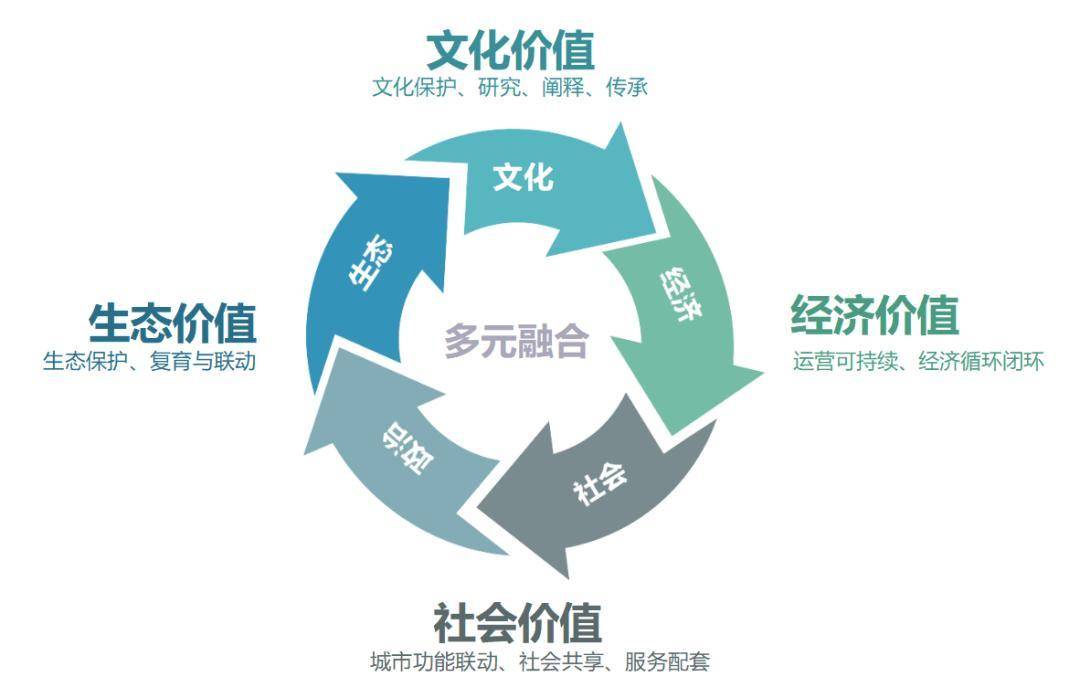

(四)构建开放共享的文化治理体系

公共文化服务的管理不应仅限于政府单一主体,而应构建政府、市场、社会共同参与的多元化治理体系,通过建立健全法律法规,明确各方权责,鼓励社会资本投入文化建设项目;引入竞争机制,通过公开招标等方式选择优质的服务提供商;加强公众参与和监督,通过设立反馈机制、开展满意度调查等方式,让民众成为公共文化服务的“评判员”和“参与者”,加强国际交流与合作,引进国外先进经验和技术,提升我国公共文化服务的国际化水平。

三、面临的挑战与对策建议

尽管公共文化服务与管理在创新路径上取得了积极进展,但仍面临诸多挑战:如数字鸿沟问题如何有效解决、基层文化人才短缺如何缓解、以及如何平衡好传统文化保护与现代文化创新的关系等,针对这些挑战,建议:一是加大数字基础设施建设力度,特别是对偏远地区进行重点扶持;二是通过教育培训和政策激励吸引更多人才投身基层文化建设;三是建立传统文化与现代文化的融合发展机制,既保护好传统文化的根脉又推动其创造性转化和创新性发展。

公共文化服务与管理是一项系统工程,需要政府、市场、社会及公众的共同努力,通过持续的制度创新、技术创新和模式创新,我们能够构建一个更加开放、包容、高效的全民共享的文化新生态,让人民群众在享受高质量文化服务中增强获得感、幸福感、安全感。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号