在中国的教育体系中,高考(GaoKao)作为一项全国性的高等教育招生考试,自1952年首次举办以来,不仅承载着无数考生的梦想与希望,也成为了衡量教育发展水平、社会竞争态势以及时代变迁的重要标尺,历届高考分数线的变化,不仅反映了教育政策的调整、考试内容的革新,更深刻揭示了社会对人才需求的变化以及教育公平性的逐步推进。

初期的艰难与探索(1952-1977年)

高考的起源可追溯至1952年,当时仅在极少数城市和高校进行试点,旨在选拔具有潜力的青年进入高等院校深造,这一时期的分数线设置较为简单直接,主要依据考生的总成绩排名,且由于教育资源有限,竞争异常激烈,到了文革期间(1966-1976年),高考一度中断,直到1977年才得以恢复,这一年,由于长时间的中断和重启的迫切性,高考分数线普遍较低,许多考生得以通过这一“绿色通道”进入大学,开启了人生的新篇章。

恢复与调整期(1978-1999年)

1978年,随着高考制度的全面恢复,教育领域开始了一系列重大改革,包括扩大招生规模、增加考试科目、实施标准化考试等,这一时期,历届高考分数线呈现出明显的上升趋势,反映了社会对高等教育的需求日益增长以及教育质量的提升,特别是到了80年代末至90年代初,随着“双轨制”向“并轨制”的转变,高校收费制度的实施,使得高考竞争更加激烈,分数线水涨船高,这一时期也见证了“3+2”、“3+X”等考试模式的探索与实施,进一步细化了选拔标准。

多元化与竞争加剧(2000年至今)

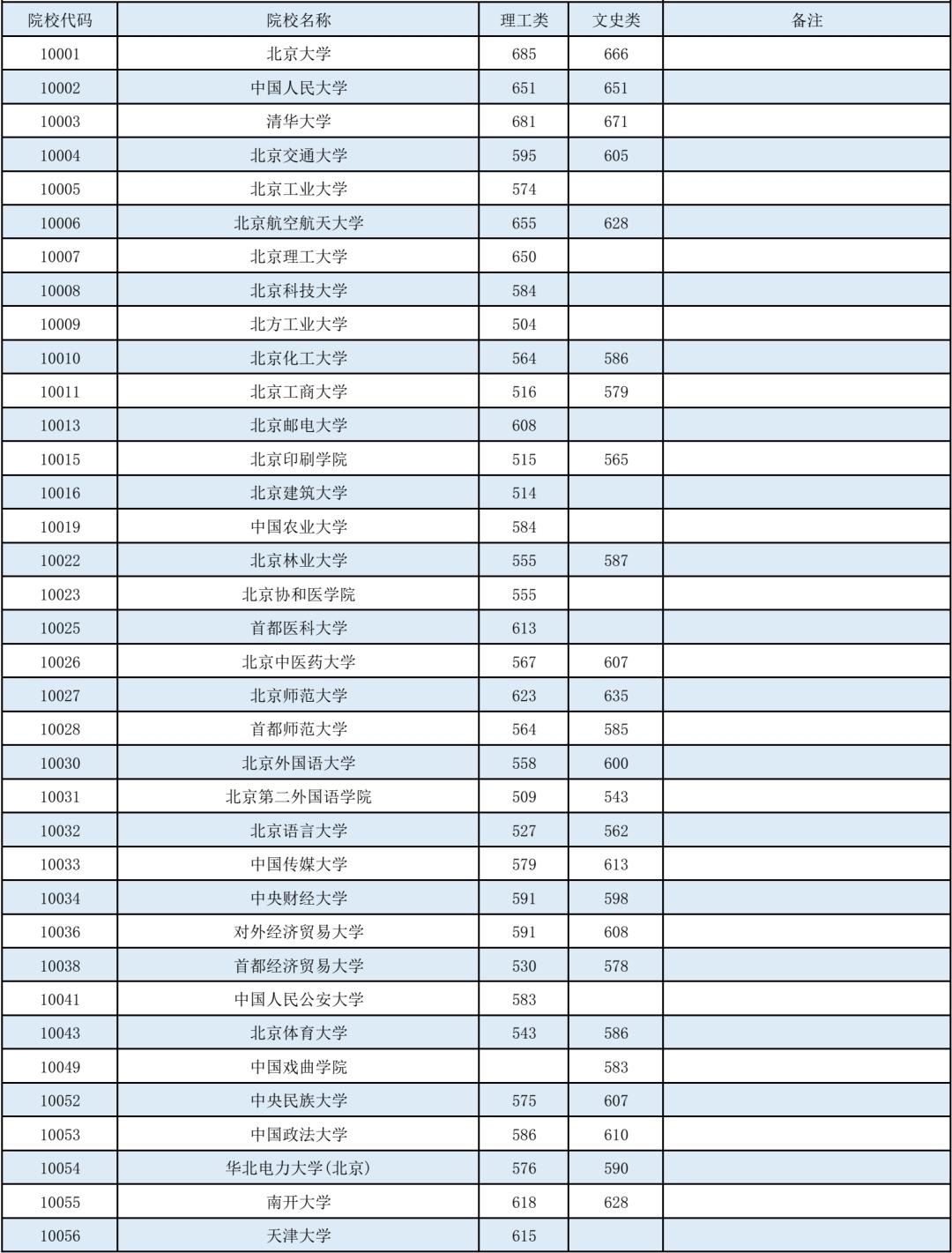

进入21世纪后,随着中国经济的快速发展和高等教育的普及化,历届高考分数线呈现出更加多元化的特点,由于高校扩招政策的持续推进,总体上降低了“一考定终身”的压力;重点大学、热门专业的竞争依然白热化,尤其是北京、上海等一线城市的高校分数线持续走高,自主招生、综合评价招生等新型选拔方式的出现,为考生提供了更多元化的升学路径。

分数线的背后:教育公平与时代变迁

历届高考分数线的变化,不仅仅是数字的增减,更是教育公平性不断推进的体现,从最初的“唯分数论”到如今越来越重视综合素质评价、农村贫困地区专项计划等措施的实施,国家在努力缩小城乡、区域间的教育差距,促进教育公平,近年来对中西部地区、贫困地区的高校招生倾斜政策,有效提升了这些地区考生的入学机会。

随着社会对创新型、复合型人才需求的增加,高考内容与形式也在不断调整,从单一的文理分科到如今的文理兼修、选考制度等,旨在培养学生的综合素质和创新能力,这种变化不仅体现在分数线上,更深刻地影响着考生的学习观念和未来职业规划。

展望未来:挑战与机遇并存

面对未来,高考及其分数线的变化将继续受到多方面因素的影响,随着人工智能、大数据等技术的发展,未来高考的命题方式、评价机制可能迎来更深层次的变革,更加注重对学生实际能力、创新思维和解决问题能力的考察,随着全球化的深入发展,国际交流与合作将进一步加深,高考将更加注重跨文化交流能力和国际视野的培养,在“双一流”建设背景下,高校的专业设置、学科建设将更加聚焦于国家战略需求和行业发展趋势,这将对考生选择专业和未来就业产生深远影响。

历届高考分数线不仅是教育领域发展的一个缩影,更是时代变迁的见证者,它记录了从恢复、调整到多元化发展的全过程,反映了国家对教育公平的不懈追求以及对人才培养模式的不断创新,面对未来,我们有理由相信,在不断探索与实践中,高考将更好地服务于国家发展大局和每一个学子的成长梦想。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号